Warum ist der gesunde Schlaf eine meist ungenutzte strategische Unternehmensressource?

Welche Auswirkung hat das auf den Unternehmenserfolg und wie können zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen diese Ressource erschließen?

Ist der Begriff „strategisch“ nicht etwas übertrieben? Gilt es heutzutage nicht, die mannigfachen Krisen und zusätzlich die Herausforderungen zur Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu meistern? Da mutet das Thema Schlaf doch eher nebensächlich an.

Diese Grundeinstellung erlebe ich immer wieder in Gesprächen mit Unternehmerinnen und Führungskräften. Zunächst klingt das nachvollziehbar. Jedoch, wie so oft, zeigen sich die Zusammenhänge erst, wenn man etwas tiefer gräbt. Fangen wir also an mit der Exploration:

Inhalt:

- Alarmierende Fakten zur Sicherheit

- Daten und Reports zur Entwicklung von Fehlzeiten

- Auswirkungen von Schlafstörungen auf die individuelle Gesundheit der Mitarbeitenden

- Schichtarbeit

- Status Quo in den meisten Unternehmen

- Ausgeschlafen in Führung gehen – Die Rolle der Führungskräfte

- Was Sie jetzt tun können

Alarmierende Fakten zur Sicherheit

Während durch den technologischen Fortschritt viele Unfallursachen eliminiert oder zumindest deutlich reduziert werden, ist dies bei Müdigkeit und mangelnder Konzentrationsfähigkeit durch schlechten Schlaf bisher noch nicht gelungen. Bei etwa jedem vierten tödlichen Verkehrsunfall auf deutschen Autobahnen wie auch bei vielen großen Unglücken mit teils verheerenden Folgen für Menschen und Umwelt (z. B. Tschernobyl oder Exxon Valdez) waren übermüdete Menschen die Hauptursache.

Dabei wird bei schweren Verkehrsunfällen nur dann die Müdigkeit oder der Sekundenschlaf erfasst, wenn der Fahrer dies selbst zu Protokoll gibt. Die Dunkelziffer dürfte also hoch sein. (ADAC 2023 – Müdigkeit im Straßenverkehr).

Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen 1.507 Verkehrsunfälle mit Personenschäden aufgrund von Übermüdung im Jahr 2021.

Laut einer Umfrage des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) 2016 gaben 26% von 1.000 befragten Autofahrerinnen und Autofahrern an, schon mindestens einmal am Steuer eingeschlafen zu sein.

Eine Umfrage der European Transport Workers Federation (ETF) von 2021 zeigte: 24 – 26% der Busfahrer sind in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal am Steuer eingeschlafen, bei LKW-Fahrern sogar 30%.

Zusammenfassend schreibt der ADAC:

Müdigkeit ist eine häufige und bisher unterschätzte Unfallursache. Aufmerksamkeits- und Müdigkeitswarner ersetzen nicht die Selbstbeobachtung und vor allem nicht den erholsamen Schlaf.

Unfälle geschehen nicht nur beim Führen von Kraftfahrzeugen, sondern auch beim Umgang mit Maschinen oder anderen kontinuierliche Aufmerksamkeit fordernden Tätigkeiten. Bei etwa 13% der Arbeitsunfälle spielt die Übermüdung des Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle.

In einem Laborexperiment am schwedischen Karolinska Institut wurde durch Reaktions- und Aufmerksamkeitstests gezeigt, dass Personen die nur vier Stunden im Vergleich zur ausreichenden individuellen Schlafdauer der Vergleichsgruppe geschlafen hatten, bereits nach einer Nacht bei allen Tests deutlich schlechtere Ergebnisse erzielten.

Weitere Untersuchungen zeigten, dass bereits kurzfristige Schlafdefizite mit Tagesmüdigkeit kognitive und physische Fähigkeiten beeinträchtigen, vergleichbar mit einem Blutalkoholgehalt von 0,8 – 1‰.

Dass der erholsame Schlaf die Kraft- und Gesundheitsquelle jedes Menschen ist, beschrieb schon der amerikanische Schlafpionier und Professor an der Stanford University, William C. Dement (1928 – 2020) nach über 40 Jahren Schlafforschung:

“Ich habe keinen Faktor gefunden, der einen größeren Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden hat als den Schlaf. Rund 70% der körperlichen und 100% der psychischen Regeneration hängen von qualitativ hochwertigem Schlaf ab“.

Daten und Reports zur Entwicklung von Fehlzeiten

Es reicht nicht, Fehlzeiten nur an dokumentierten Tagen der Arbeitsunfähigkeit festzumachen. Auch Präsentismus und innere Kündigung führen zu hohen Produktivitätsverlusten. Bloße Anwesenheit sagt nichts über Produktivität, Kreativität und Motivation der Mitarbeitenden. Auf die kommt es aber an. Nach einer Studie von Fissler & Krause sind die Kosten für Präsentismus fast doppelt so hoch wie die für krankheitsbedingte Abwesenheit. Schlafstörungen mit Tagesmüdigkeit spielen eine unrühmliche Rolle bei Präsentismus.

Fast alle Krankenkassen haben in den letzten Jahren in ihren Reports zumindest versucht, die Auswirkungen des gestörten Schlafes auf den Krankenstand zu erfassen. Die Daten für den Gesundheitsreport der BEK von 2019 beruhen auf Untersuchungen von 4 Millionen Versicherten:

Menschen, mit welchen Erkrankungen auch immer, waren 2,8 mal länger krankgeschrieben, wenn sie begleitende Schlafstörungen aufwiesen.

30,1% der männlichen und 40,7% der weiblichen Erwerbstätigen klagen über Ein- und Durchschlafstörungen (DAK-Report 2017).

Eine aktuelle Analyse der BEK legt offen, dass nach den dokumentierten ambulanten Diagnosen etwa 6 Millionen Versicherte 2022 von einer Schlafstörung betroffen waren. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 36% innerhalb von 10 Jahren.

Eine Pressemitteilung der AOK NordWest vom 8.3.2023 zeigt, dass durch nicht organisch bedingte Schlafstörungen bei AOK-Versicherten in Westfalen-Lippe im Jahr 2022 insgesamt 80.596 Fehltage entstanden sind. Das sind 46 Prozent mehr als 2021. Gegenüber 2019 hat sich das Plus sogar mehr als verdoppelt. Untersuchungen in anderen Regionen zeigen ebenfalls seit Jahren steigende Zahlen bei Ein- und Durchschlafstörungen.

Diese Liste ließe sich fortsetzen. Die Ergebnisse der Reports zeigen aber ganz klar, dass die Ein- und Durchschlafstörungen bei den Erwerbstätigen in den letzten Jahren stark zugenommen haben.

Der Status Quo in den meisten Unternehmen

Auch wenn der Schlaf im Privatbereich des Menschen stattfindet, haben die Schlafqualität und die aus dem Schlaf kommende Regeneration erhebliche Auswirkungen auf Arbeitsergebnis, Motivation, Stresserleben, Belastbarkeit und Gesundheit. Umgekehrt beeinflusst das Tag-Leben mit seinen beruflichen und privaten Herausforderungen auch den Nachtschlaf.

Betriebliche Gesundheitsförderung ist also ohne Berücksichtigung des Schlafes der Menschen im Unternehmen nur eine halbe Sache.

Dennoch widmen sich nur wenige Unternehmen den Themen Schlaf und Arbeiten im Einklang mit den individuellen biologischen Rhythmen. Hinzu kommt, dass der Schlaf als Handlungsfeld im Präventionsleitfaden nicht explizit genannt wird.

Schauen wir auf das das folgende Szenario:

Haben Sie als Unternehmerin oder Führungskraft schon einmal versucht, Schlaf auf die Agenda ihrer BGF-Maßnahmen zu setzen? Es haben aber nur wenige Mitarbeitende Interesse gezeigt. Warum ist das so? Sind alle Beschäftigten in Ihrem Unternehmen großartige Schläfer und damit die absolute Ausnahme in der D.A.CH-Bevölkerung?

Stellen Sie sich vor, ein wichtiger Geschäftspartner erzählt Ihnen von seinen Schlafstörungen, darüber, dass er oder sie deshalb am Tage oft müde, unkonzentriert oder schlecht gestimmt ist. Würde das Ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit dieses Geschäftspartners stärken?

Diese Befürchtung haben natürlich auch Mitarbeitende und deshalb oft ein Problem, sich als Schlechtschläfer gegenüber Vorgesetzten zu outen. Leute, die sich an einem betrieblichen Ernährungs- oder Fitnessprogramm beteiligen, können dagegen nichts verlieren, sondern gewinnen Ansehen, weil sie etwas für ihre Gesundheit tun.

Das bedeutet: Beim Thema Schlaf müssen andere Wege beschritten werden als bei klassischen BGF-Themen, in der Kommunikation und bei den Angeboten, um die Betroffenen zu einer Beteiligung zu ermutigen.

Unternehmen, die diese strategische Unternehmensressource nutzen und attraktiv für ihre Mitarbeitenden bleiben wollen, kommen am Thema Schlaf nicht vorbei.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr Beratungsgespräch mit Ulrike JungAuswirkungen von Schlafstörungen auf die individuelle Gesundheit der Mitarbeitenden

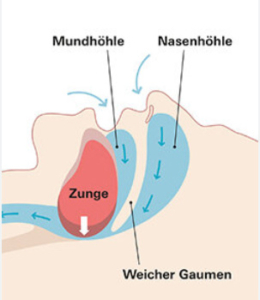

Der häufigste Grund für nicht durch Krankheit bedingte Ein- und Durchschlafstörungen ist Anspannung durch ungenügend verarbeitete Stresssituationen am Tage. Damit einher geht oft die spätabendliche Nutzung von Blaulicht emittierenden elektronischen Geräten zur Erledigung von dringender Arbeit oder zu privaten Zwecken. Da das blaue kurzwellige Licht die Melatoninproduktion hemmt, kommt zur Anspannung ein weiterer Faktor hinzu, der die Einschlaflatenz verlängert.

Der besorgte Mensch blickt auf die Uhr, grübelt darüber nach, wie er den nächsten Tag überstehen soll, der weiteren Stress bereithält. Diese Grübeleien locken den Schlaf erst recht nicht herbei. So beginnt der neue Tag, wie der alte endete: mit Müdigkeit, Anspannung, schlechter Stimmung und eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen, mit geeigneten BGF-Maßnahmen, die sowohl das Stressmanagement wie auch Schlafedukation beinhalten sollten. Wirksame Stressprävention setzt auf zwei Ebenen an: auf der Verhaltensebene des Einzelnen und auf der Ebene der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsumfeldes. Hier gibt es bereits erprobte Verfahren, die in Unternehmen auch im Rahmen der Burnout Prävention eingesetzt werden. Die dringend erforderliche Schlafedukation ist gewöhnlich nicht integriert.

Nicht erholsamer Schlaf und Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen sind Auslöser, Beschleuniger oder Verstärker von:

- Befindlichkeitsstörungen, wie Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen

- Stoffwechselstörungen, wie Insulinresistenz und Diabetes Typ II

- Problemen der Gewichtsregulation

- Höherer Infektanfälligkeit durch Schwächung des Immunsystems

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Erschöpfungszuständen

Zudem leidet die Konzentrations- und Lernfähigkeit und die Aggressionsbereitschaft steigt. Schlafstörungen gehören auch zu den Wegbereitern und Symptomen des Burnout-Syndroms.

Der Schlaf interagiert mit allen Lebensstilbereichen. Gesunder Schlaf und das Leben nach den eigenen biologischen Rhythmen verbessert also auch die Ergebnisse bei Interventionen im Bereich Ernährung, Sport, Stressmanagement oder Schmerzen.

Schichtarbeit

Auch wenn Schichtarbeit in Produktion und Dienstleistung vielerorts unverzichtbar ist, so ist doch der menschliche Biorhythmus nicht darauf eingestellt. Insbesondere Nachtschichtarbeiter arbeiten gegen ihre innere Uhr. Sie müssen sich nicht nur dem unnatürlichen Rhythmus anpassen, sie schlafen meistens auch weniger und schlechter, weil Lärm, Tageslicht oder soziales Umfeld den Tagschlaf stören. Diese Bedingungen erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Stoffwechselstörungen und somit Adipositas und Diabetes Typ II.

Der Chronotyp spielt eine große Rolle dabei, welche Schichten besser oder weniger gut weggesteckt werden. Spättypen fallen Spät- und auch Nachtschichten weniger schwer. Frühtypen fallen zwar Frühschichten leichter, die Spät- oder Nachtschicht dafür umso schwerer.

Hier sind besondere BGF-Maßnahmen erforderlich. Die Erfahrung zeigt aber, dass gerade diese Gruppe wenig in Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung einbezogen ist oder auch durch die Arbeitszeiten weniger Möglichkeiten zur Teilnahme hat.

Ausgeschlafen in Führung gehen – die Rolle der Führungskräfte

Ein Mensch sagt – und ist stolz darauf – er gehe in seinen Pflichten auf.

Bald aber, nicht mehr ganz so munter,

geht er in seinen Pflichten unter.

Eugen Roth

Eine Befragung von 1.000 Führungskräften der Max Grundig Klinik zeigen, dass 54% der männlichen und 59% der weiblichen Führungskräfte mit der Qualität ihres Schlafes unzufrieden sind. Das Problem wird jedoch häufig verdrängt und als jobimmanent angesehen. Das sind keine guten Voraussetzungen dafür, dass die Führungskräfte ihrer Promoter-Rolle in einem erfolgreichen BGM mit Integration des Schlafes wirklich gerecht werden können.

Führungskräfte, die es als Zeichen ihrer stählernen Gesundheit betrachten, mit 4 Stunden Schlaf auszukommen und dies auch kommunizieren, werden Ihre Team-Mitglieder nicht ermutigen, besser und länger zu schlafen. Erst wenn Führungskräfte ihre Vorbildrolle ernst nehmen und selber ausgeschlafen sind, können sie glaubwürdig gesundheitsfördernde Maßnahmen für mehr Schlafgesundheit initiieren und unterstützen.

Um ihre herausfordernden Aufgaben gut zu erfüllen, brauchen Führungskräfte den erholsamen Schlaf nicht nur für ihre gesundheitliche Stabilität, sondern auch für ihre Kreativität, Entscheidungsfähigkeit und zur Emotionskontrolle.

Also statt „Viel Schlaf nur für Weicheier“ sollte es heißen: „Mit dem Erfolgscode Schlaf zu mehr Gesundheit und Schaffensfreude“

Selbst die „New York Times“ schreibt: „Schlaf ist das neue Statussymbol.“ Zahlreiche sehr erfolgreiche Menschen, wie Jeff Bezos oder Roger Federer machen keinen Hehl daraus, welche bedeutsame Rolle der Schlaf für ihren Erfolg spielt.

Was Sie jetzt tun können

Bereits einfache Maßnahmen sind effektiv. Zur Sensibilisierung für das Thema eignen sich Impulsvorträge – auch online oder in Serie – für Führungskräfte, Teamleiterinnen oder spezielle Gruppen von Mitarbeitenden. Dabei können die Zusammenhänge zwischen Schlafqualität, Gesundheit und Arbeitsergebnis sichtbar gemacht werden. Weitere Inhalte können sein: Praktische Tipps zum Umgang mit Schlafstörungen, Schlafhygiene und verhaltenstherapeutische Techniken.

Im nächsten Schritt geht es um die Bedarfsanalyse. Hier hat sich bewährt, mit kompetenten und erfahrenen externen Dienstleistern zu arbeiten, damit die Mitarbeitenden sich ohne Einbindung der Vorgesetzten frei zu Ihren Problemen und Fragen äußern können.

Im Vitasom® BGF-Programm stehen bewährte Fragebogen zur Schlafqualität und zur Bestimmung des Chronotyps zur Verfügung. Aus den Ergebnissen entwickeln wir das passende Vitasom® Programm für das jeweilige Unternehmen. Besonders wirksam ist die Kombination von verhaltenspräventiven mit verhältnispräventiven Maßnahmen.

Auf der Verhältnisebene am Arbeitsplatz geht es darum, Schichtsysteme zu überprüfen und, wenn nötig, anzupassen, auch unter Berücksichtigung des individuellen Chronotyps. Sind Ruheräume möglich, die für einen kurzen Erholungsschlaf (Powernap) genutzt werden können und wird dies von den Beschäftigten gewünscht? Die tageszeitangepasste Beleuchtung am Arbeitsplatz spielt eine große Rolle zur Stabilisierung des zirkadianen Rhythmus´. Blaulichtblockerbrillen können das Lichtmanagement vor allem bei Schichtarbeitenden ergänzen. In der Verhaltensprävention stehen den Mitarbeitenden wissenschaftlich geprüfte Onlinekurse, Workshops und Einzelcoaching zur Verfügung.

Wie sollen die enormen unternehmerischen Herausforderungen gemeistert werden, wenn die Menschen in Unternehmen unausgeschlafen, müde und wenig motiviert sind?

Sie wollen die strategische Unternehmensressource Schlaf für Ihr Team und Ihr Unternehmen endlich erschließen und den Erfolgscode Schlaf nutzen? Dann vereinbaren Sie jetzt gleich ein Gespräch mit Ulrike Jung

Vereinbaren Sie jetzt Ihr Beratungsgespräch mit Ulrike JungWeiterbildung zum Schlafberater